En matière de gestion sonore des musiques amplifiées, pour minimiser la gêne ressentie par le voisinage, les basses fréquences constituent la principale difficulté à résoudre. Heureusement, en faisant appel à certains principes physiques universels, il est possible de conférer de la directivité à une combinaison de caissons de graves. Ces montages de subwoofer (communément appelés "subs") en configuration cardioïde permettent à la fois de minimiser la gêne perçue par le voisinage à grande distance et de résoudre les problèmes de surexposition du public aux premiers rangs. Cette fiche décrit les avantages et les inconvénients des configurations de subwoofersIl s’agit d’un haut-parleur dédié à la diffusion des basses fréquences. les plus classiques.

Les technologies de sonorisation permettent aujourd’hui de délivrer de grandes puissances dans les très basses fréquences. Ce progrès technique a accompagné l’émergence de nombre de styles musicaux (électro, techno, rap, etc.) où les basses fréquences contribuent fortement au niveau sonore global. Les très basses fréquences correspondent à de grandes longueurs d’onde qui se propagent à grande distance (moindre absorption du son par l'air que pour les fréquences medium ou aiguës) et impactent le voisinage sur de vastes empreintes.

Les principes d’optimisation des systèmes de sonorisation qui sont décrits ci-après font appel à des principes universels et sont compatibles avec n’importe quels appareils disponibles sur le marché (pourvu qu’ils soient de même modèle, même puissance et même gain).

La directivité d’un haut-parleur caractérise sa capacité à émettre de manière préférentielle un son dans une direction déterminée. La directivité apparaît quand la taille du haut-parleur devient grande par rapport à la longueur d’onde, ou quand deux haut-parleurs sont associés et s'annulent dans une direction donnée. Pour les basses fréquences, pour lesquelles la longueur d’onde est comprise entre 3 et 6 mètres, c’est l’assemblage de plusieurs subs qui crée la directivité, un sub seul étant naturellement omnidirectionnel (il émet la même énergie dans toute les directions).

Dans les médiums et aigus, fréquences pour lesquelles la longueur d’onde est inférieure à la taille des haut-parleurs, le phénomène est plus facile à maîtriser et c’est la forme et la conception de l’enceinte qui crée la directivité.

Les trois principaux paramètres auxquels il est fait appel dans une configuration cardioïde de subs sont les suivants :

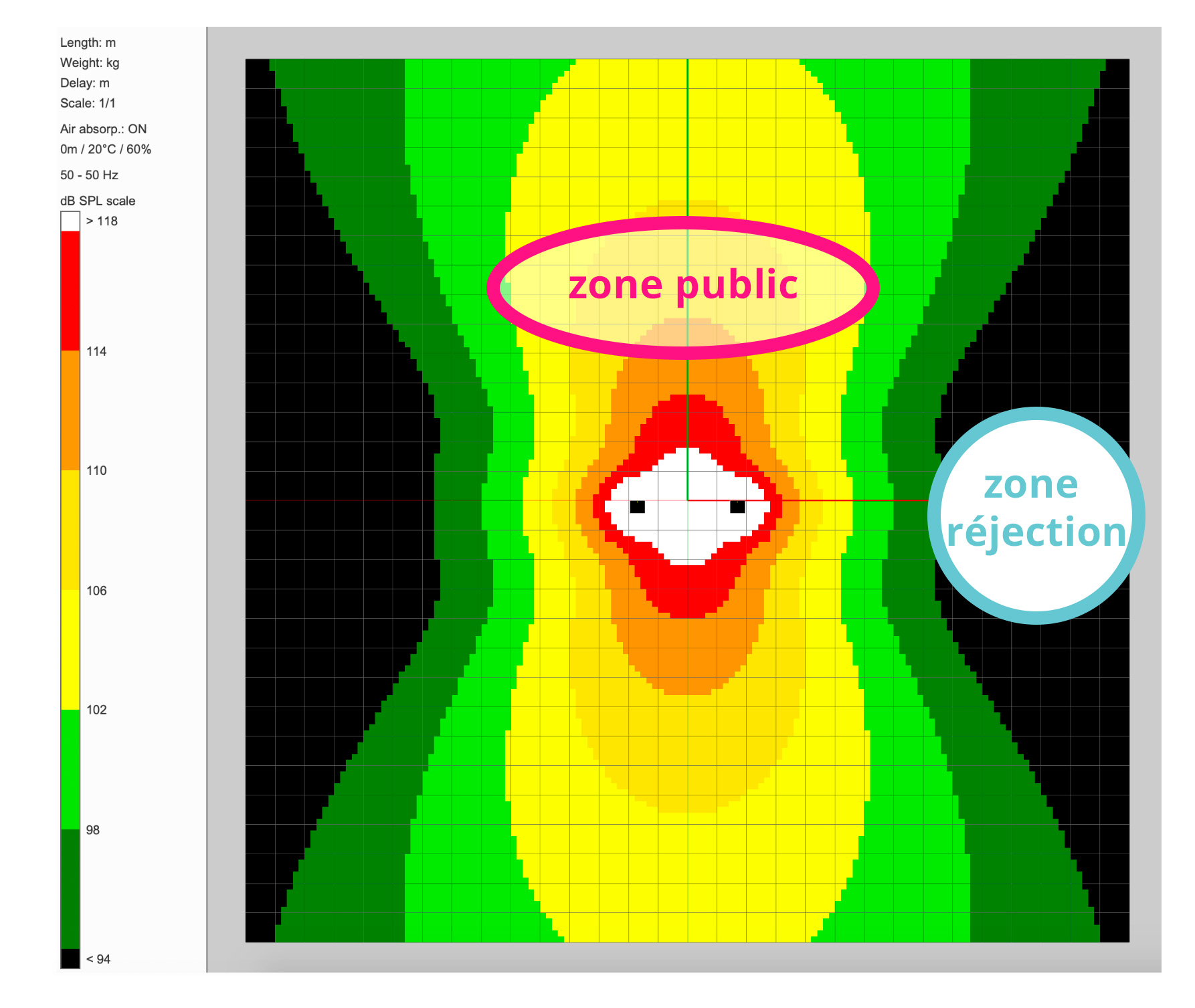

Une mise en garde s’impose à ce stade de cet exposé : les montages de subs à réponse cardioïde imposent une plus grande vigilance qu’avec les systèmes classiques. En effet, la directivité faisant appel au principe physique de l’opposition de phase entre plusieurs caissons, tout déplacement ou avarie d’un subwoofer suffit à « dérégler » le décalage de phase et faire perdre tout le bénéfice d’une configuration. On prendra donc soin de vérifier quotidiennement le bon fonctionnement de l’installation. Ceci peut s’effectuer par une simple vérification périodique de la différence de niveau sonore entre une zone représentative du niveau sonore maximum (zone « public », où les niveaux sonores sont concentrés, cf. fig.1 ci-dessous), et une zone représentative du bon fonctionnement de la réjection (zone « réjection » sur la fig. 1), où les niveaux sonores sont réduits grâce à l’effet de la directivité.

Dans cet exemple, la distance de 3,40 m entre les deux subs crée naturellement une forte annulation (réjection) sur les côtés :

Fig.1 : Zones pour la vérification d’une configuration dipolaire

Fig.1 : Zones pour la vérification d’une configuration dipolaire

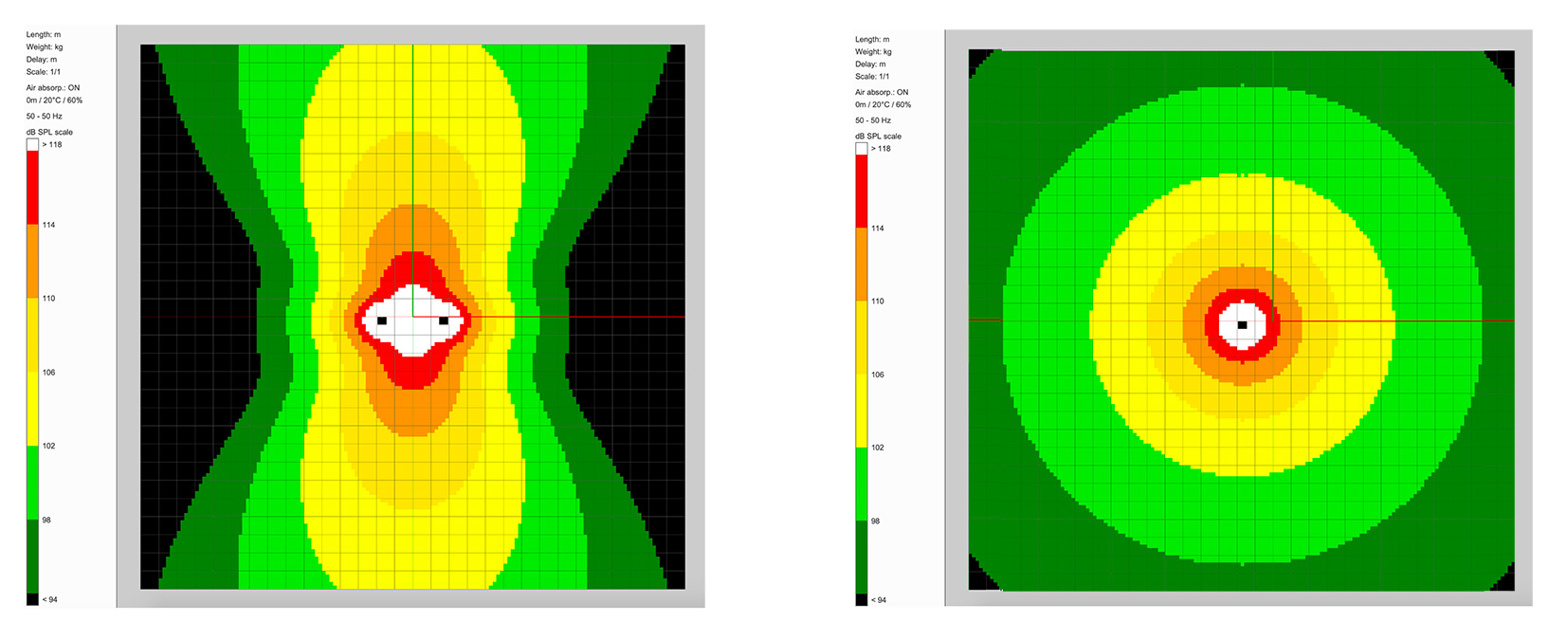

Si l’un des deux subs est débranché, le niveau sonore augmente sur les côtés :

Fig. 2 : Perte de directivité immédiate quand un sub est débranché (à gauche : les deux subs fonctionnent ; à droite : l’un des subs est débranché)

Fig. 2 : Perte de directivité immédiate quand un sub est débranché (à gauche : les deux subs fonctionnent ; à droite : l’un des subs est débranché)

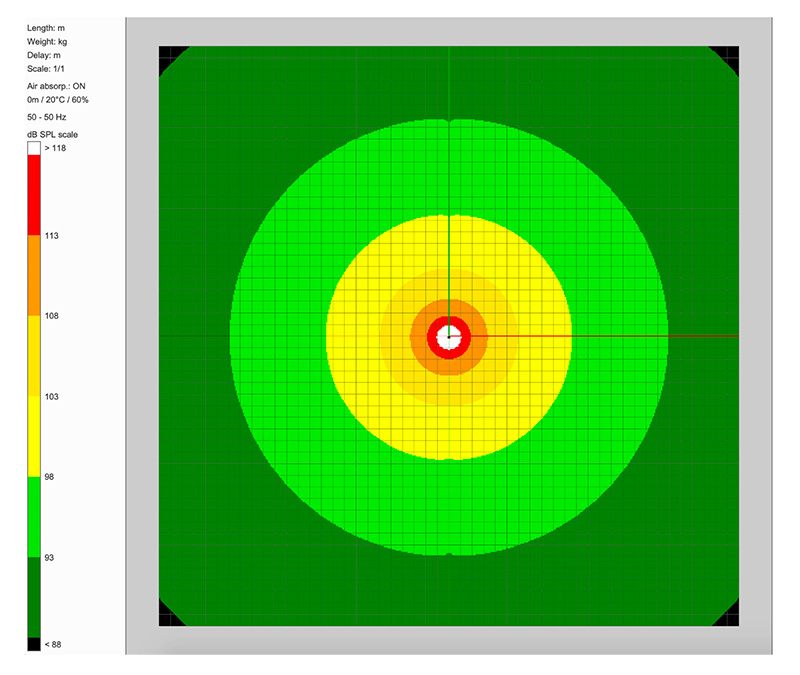

Fig.3 : Un sub pris isolément est naturellement omnidirectionnel

Fig.3 : Un sub pris isolément est naturellement omnidirectionnel

| Avantages | Inconvénients | |

| Pour le public et l'organisateur |

|

|

| Pour les riverains |

|

|

Fig.4 : Directivité obtenue avec des subwoofers suspendus en ligne centrale : aucune annulation (vue générale 2D à gauche, vue rapprochée 3 D à droite)

| Avantages | Inconvénients | |

| Pour le public et les festivaliers |

|

|

| Pour les riverains |

|

|

| Pour les organisateurs |

|

|

| Recommandations pour les agents de contrôle |

|

|

Fig.5 : Directivité obtenue avec des subwoofers suspendus à côté des line array : aucune annulation(vue générale 2D à gauche, vue rapprochée 3 D à droite)

| Avantages | Inconvénients | |

| Pour le public et les festivaliers |

|

|

| Pour les riverains |

|

|

| Pour les organisateurs |

|

|

| Recommandations pour les agents de contrôle |

|

|

Fig.6 : Directivité obtenue avec des subwoofers suspendus en cardio avec le line array : annulation à l'arrière (vue générale 2D à gauche, vue rapprochée 3 D à droite)

| Avantages | Inconvénients | |

| Pour le public et les festivaliers |

|

|

| Pour les riverains |

|

|

| Pour les organisateurs |

|

|

| Recommandations pour les agents de contrôle |

|

|

Fig.7 : Directivité obtenue avec des subwoofers omnidirectionnels en stack central (vue générale 2 D à gauche, vue rapprochée 3 D à droite)

| Avantages | Inconvénients | |

| Pour le public et les festivaliers |

|

|

| Pour les riverains |

|

|

| Pour les organisateurs |

|

|

| Recommandations pour les agents de contrôle |

|

|

Fig.8 : Directivité obtenue avec des subwoofers omnidirectionnels en stack au-dessous des line array (vue générale 2D à gauche, vue rapprochée 3 D à droite)

| Avantages | Inconvénients | |

| Pour le public et les festivaliers |

|

|

| Pour les riverains |

|

|

| Pour les organisateurs |

|

|

| Recommandations pour les agents de contrôle |

|

|

Fig.9 : Directivité obtenue avec des subwoofers au sol à 3,4 m de distance : annulation sur les côtés(vue générale 2 D à gauche, vue rapprochée 3 D à droite)

| Avantages | Inconvénients | |

| Pour le public et les festivaliers |

|

|

| Pour les riverains |

|

|

| Pour les organisateurs |

|

|

| Recommandations pour les agents de contrôle |

|

|

Fig. 10 : Directivité obtenue avec des subwoofers en cardio en stéréo de chaque côté : annulation à l'arrière (vue générale 2D à gauche, vue rapprochée 3 D à droite)

| Avantages | Inconvénients | |

| Pour le public et les festivaliers |

|

|

| Pour les riverains |

|

|

| Pour les organisateurs |

|

|

| Recommandations pour les agents de contrôle |

|

|

Fig. 11 : Directivité obtenue avec 16 subwoofers en ligne au sol : annulation sur les côtés (vue générale 2D à gauche, vue rapprochée 3 D à droite)

| Avantages | Inconvénients | |

| Pour le public et les festivaliers |

|

|

| Pour les riverains |

|

|

| Pour les organisateurs |

|

|

| Recommandations pour les agents de contrôle |

|

|

Fig.12 : Directivité obtenue avec une grande ligne en cardio : annulation sur les côtés et à l'arrière (vue générale 2D à gauche, vue rapprochée 3 D à droite)

| Avantages | Inconvénients | |

| Pour le public et les festivaliers |

|

|

| Pour les riverains |

|

|

Les logiciels de simulation peuvent s’avérer précieux pour comparer les empreintes sonores de différentes configurations de subs. Dans le principe, il s’agit de représenter sur une vue aérienne les lignes d’iso-niveau, comme on le fait pour l’altitude sur une carte topographique. L’exemple présenté ci-dessous correspond à l’hippodrome de Longchamp.

Par leur faculté à permettre de superposer plusieurs configurations sur un même plan, les modélisations constituent de véritables outils d’aide à la décision.

Pour comparer les configurations entres elles, il faut régler une réponse plate entre 40Hz et 63Hz et ajuster l’amplification pour obtenir le même niveau de consigne. Dans cet exemple, le réglage correspond à niveau global de 108 dB dans l’axe du système et à 20 m des caissons de basse (communément appelés « subs »).

L’usage de sources impulsionnelles comme base de calcul pour définir la directivité des configurations de subs permet aussi de pouvoir écouter le résultat « subjectivement », en cliquant sur un point de la carte afin de mieux appréhender le résultat attendu.

Ce point est important pour éviter que la discussion ne soit accessible qu’aux spécialistes, alors que n’importe quel humain à qui l’on ferait écouter une vraie directivité comprend instantanément son intérêt.

Dans la figure ci-dessous, on compare la portée de quatre configurations de subs, toutes de même niveau à 20 m (108 dB) :

Les courbes de réponse sont plates entre 40 et 63 Hz à 20 mètres.

Pour chacune de ces configurations, les lignes de couleur représentent la limite de l’enveloppe correspondant au niveau sonore 65 dB.

Fig.1 : Comparaison de la portée de 4 configurations de subs de même niveau à 20 mètres

À la lecture de cette carte, on comprend de façon très rapide qu’une configuration omnidirectionnelle standard perturbe beaucoup plus l’environnement qu’une configuration telle que les 4 caissons en cardio gradient (disposés en ligne sur une largeur totale de 6,8 mètres).

Certes, la modélisation de la propagation acoustique ne peut pas tout résoudre. Notamment, il n’est pas réaliste d’en attendre une grande précision. Quoi qu’il en soit, quand on s’en tient à rechercher des ordres de grandeur, le type de visualisation présenté ici permet dans bien des cas de définir la bonne configuration de subs, et de guider le choix de l’orientation de la scène, en particulier pour un festival qui a lieu pour la première fois.

À condition de prendre quelques précautions, une approche simplifiée basée sur la décroissance à 6 dB par doublement de distance et sur la directivité naturelle des configurations directives connues, permet de définir assez rapidement les configurations de diffusion les plus adaptées à n’importe quel lieu diffusant de la musique en plein air.

Le logiciel ne remplacera probablement jamais l’analyse sur site et l’expérience, mais il permet au moins d’optimiser les moyens à mettre en œuvre en première approche.

Sur la figure suivante, on voit les limites d'une configuration cardioïde « quatre subs en cardio gradient placés en dipôle » : dans l'axe de la scène, la décroissance sonore est nettement moins rapide que sur les côtés et derrière la scène. Le niveau de diffusion devra donc être réglé afin que les premières habitations ne soient pas exposées à un niveau susceptible de se traduire par des émergences non réglementaires.

Fig.2 : Courbes isophones pour une configuration « 4 subs en cardio-gradient placés en dipôle » et réglée pour un niveau de 108 dB (courbe plate de 40 hz à 63 Hz) à 20 mètres

C’est l’ordre de grandeur de la portée en champ lointain qui détermine les moyens à consacrer pour maîtriser l’empreinte sonore d’un concert en plein air. Or, dans les très basses fréquences, le niveau à 40 m est assimilable à celui en champ lointain. Ce critère facile à évaluer permet de se faire une idée rapide des moyens qu’il faudra consentir pour préserver la tranquillité du voisinage.

Ces vingt dernières années, les performances accrues des systèmes électroacoustiques et certains choix artistiques ont conduit à la génération de sons de très forts niveaux dans la gamme des très basses fréquences (20-80 Hz). Certes, à ces fréquences, l’oreille humaine est moins sensible qu’aux fréquences médium et aiguës. Mais en plein air, dans cette gamme de fréquences, l’absorption négligeable de l’air (0,1 dB par kilomètre à 10 Hz) fait que ces fréquences se propagent sur de très longues distances. Qui plus est, dans les basses fréquences, les ondes acoustiques ont de grandes longueurs d’onde qui sont peu atténuées par les murs de nos habitations. Résultat ? Potentiellement, des nuisances sonores à plusieurs kilomètres à la ronde !

Il existe un critère assez simple qui permet de se faire rapidement une idée de la gêne qu’une manifestation en plein air risque d’occasionner. Ce critère, c’est le niveau sonore maximum à 40 mètres (dBC généré par le groupe d’enceintes à 40 mètres) : à 110 dBC, la situation est maîtrisable ; à 120 dBC, c’est compliqué, mais en y mettant des moyens, on peut réduire l’empreinte sonore ; à 130 dBC, la situation est critique.

Dans les très basses fréquences, l’absorption négligeable de l’air fait que le niveau sonore à 40 mètres peut être assimilé au niveau sonore en champ lointain. Autrement dit, si l’on augmente le niveau à 40 mètres de 20 dB, on augmente d’autant le niveau à 1 km ! En se basant sur le critère du niveau de dBC à 40 mètres, on peut donc déterminer l’ampleur des moyens à consacrer pour maîtriser l’empreinte sonore d’un concert en plein air. Ou avoir une idée rapide du niveau auquel on va pouvoir diffuser.

Dans la pratique, c’est en rétrécissant l’angle de propagation des ondes sonores (grâce à des configurations à forte directivité) et en orientant correctement la scène qu’on arrive à ne pas gêner les habitations voisines d’un concert en plein air. Par exemple, la directivité obtenue avec une ligne de 12 subwoofers (voirDu bon usage de la directivité des basses fréquencesVoir aussi : CADRE RÉGLEMENTAIRE / POINTS DE VIGILANCE Du bon usage de la directivité des basses fréquences) permet de resserrer l’angle de propagation sur une largeur ne dépassant pas 30 à 50 mètres. Pour résoudre le problème de la propagation dans l’axe des enceintes, il faudra orienter la scène de telle façon que l’angle de propagation évite les habitations riveraines.

Fig.1 : Influence de la configuration de la sonorisation sur l’aire de l’empreinte sonore d’exposition à un niveau supérieur à 64 dB dans les basses fréquences : comparaison entre un système omnidirectionnel et un système directif

On constate qu’avec un système omnidirectionnel, l’empreinte sonore d’un concert en plein air varie de manière exponentielle avec le niveau de diffusion. Pour un même niveau de 100 dBC à 40 mètres des subs, l’empreinte sonore d’un système directif est 15 fois moins vaste que pour un système omnidirectionnel. Pour une même aire d’empreinte sonore, l’écart entre les deux courbes est compris entre 10 et 20 dB, ce qui représente la marge de manœuvre apportée par la configuration cardioïde en ligne.